サステナビリティ推進体制

方針

J-オイルミルズは、環境・社会・ガバナンス(ESG)を企業価値の評価指標としてとらえ、企業の長期戦略・成長投資と連動したESG経営や、自社商品及びビジネスの強みを生かした社会・環境への価値の創造と提供を、積極的に推進します。

コーポレートビジョンである「Joy for Life®︎-食で未来によろこびを-」を実現するため、食生活に欠かせない「あぶら」を原点に、専門家集団である私たちだからこそできることを考え、豊かで持続可能な社会や生活が実現できるよう、取り組みます。

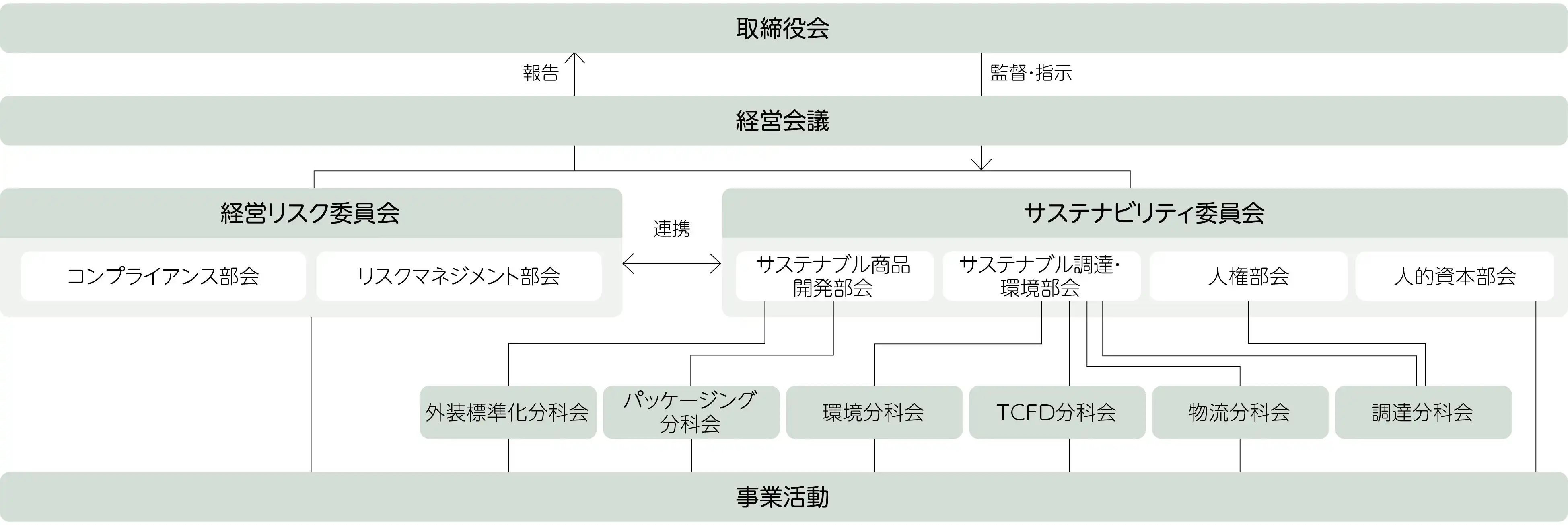

推進体制

J-オイルミルズのサステナビリティを、全社的に推進する社内体制の基盤として、取締役を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置しています。2023年4月からは「サステナブル調達・環境部会」の傘下に「物流分科会」を新設し、「2024年問題」を物流部門だけでなく全社課題として捉え、持続可能な物流の実現に向けて実態把握と改善活動に着手しました。また、持続的な企業価値向上には、企業活動の基盤となる「人的資本」への取り組みが重要であると考え、2023年7月から「人的資本部会」を新設しました。今後も本委員会の取り組みを社内外に発信するとともにステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、社会課題の解決による企業価値の向上を目指します。

(2023年7月末時点)

サステナビリティ委員会の取り組み

| 2022年度の主な活動成果 | 2023年度の主な活動目標 | |

|---|---|---|

| 環境 |

|

|

| TCFD |

|

|

| 調達 |

|

|

| 商品開発 |

|

|

| 人権 |

|

|

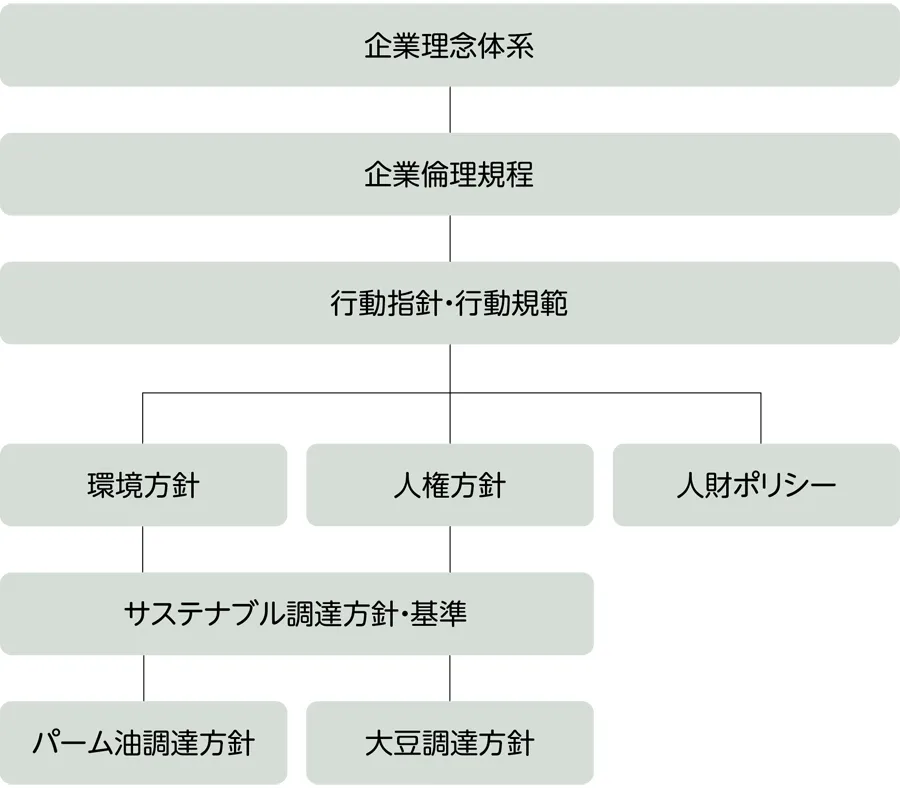

サステナビリティ関連方針

当社は、サステナビリティを推進するための指針として、関連する法令や国際規範等に基づきサステナビリティに関連する各種方針を制定しています。

方針の内容は、社会の状況等により適宜見直しを行っています。

教育

当社グループ全体でサステナビリティを推進するため、定期的に従業員(役員、派遣社員、契約社員、パート社員含む)向けにサステナビリティに関する研修を実施しています。

2022年度は、国内外のグループ会社従業員を対象としたサステナビリティ研修をeラーニングで実施しました。eラーニングの受講率は91%となりました。研修後のアンケートでは、サステナビリティに関する理解が深まった、自部署において貢献できる業務があるかを改めて考えるきっかけになったという感想や意見がありました。今後も、継続して理解浸透に努め、全社でサステナビリティを推進していきます。

2022年度 実施内容

| テーマ |

|

| 対応言語 | 日本語・英語 |

| 対象者 |

当社グループで働くすべての従業員(役員、派遣社員、契約社員、パート社員含む) ※個人PCを持たない従業員は、任意受講とし、各拠点の全体会議等で受講 |