J-オイルミルズのあゆみ

黎明期

文明開化の掛け声とともに

食生活での存在感を高めていった「植物油」

日本の食生活において「植物油」の利用が急速に進んだのは、明治維新後のこと。文明開化の掛け声のもとに、都市部では欧米の食文化が急速に広がり、食用植物油の需要が拡大していきました。1885(明治18)年には大阪油卸商組合が、続いて東京油商組合が設立。明治20年代には植物油の製造業が相次いで誕生し、近代的油脂工業の基礎が築かれていきました。

一方、日清戦争後は中国東北部から主に肥料の原料として大豆油粕(大豆ミールの当時の呼称)が輸入されるようになりました。やがて肥料としての価値が認められるようになると輸入量も増大し、国内でも次々と大豆油粕を製造する動きがでてきます。それまで大豆は日本では食用として活用されていましたが、「大豆=油の原料」という見方はされていませんでした。この動きがきっかけとなり、併産品の大豆油が注目されるようになっていきました。その後、国内で必要とされる大豆油粕と欧米で需要が高まった大豆油へのニーズが相まって、日本の大豆搾油産業の基盤が整っていったのです。

日本人と「油」

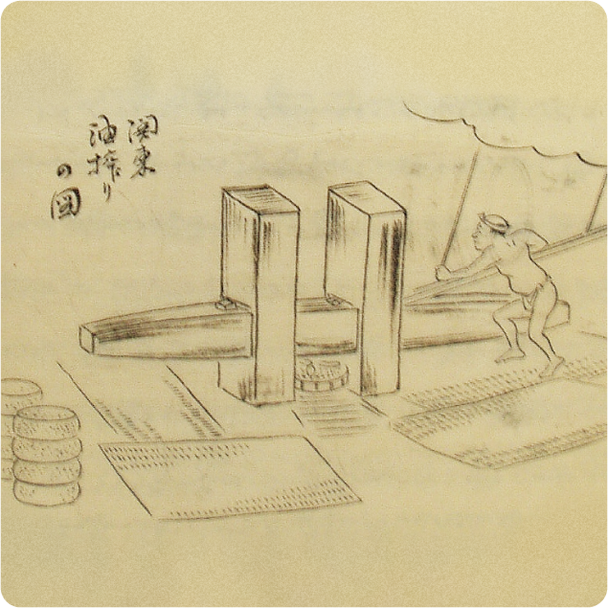

日本での植物油の利用は、3世紀の初め頃、中国から搾油技術が伝わり、ハシバミの実から搾った油を神社に献納されたというのが最古の記録です。また、奈良時代に入るとゴマ油などの植物油が税として徴収されていました。ゴマ油は燃やしても煤(すす)があまり出ないことから、神社の灯明に使われるものという認識でした。

平安時代には“搾油業の萌芽”ともいえる人びとが登場します。京都府大山崎町にある離宮八幡宮の所伝によると、859(貞観元年)年に、この地に宇佐八幡宮の神霊を奉遷した折、神事・雑役に奉仕する神人が「長木」という搾り具を使ってエゴマの油を搾り、朝廷などに献納したと伝えられています。この功績によって同神社の宮司は油司の位を賜わり、それ以後、同神社の神人たちはエゴマ油の独占販売権を得るようになりました。そして鎌倉時代には、油座(中世に生まれた油商人の同業組合)を結成し、全国にその足跡を広めていきました。その名残として、現在も離宮八幡宮の境内には神人が油壷を捧げ持っている姿の「油祖の像」があります。

-

満鉄から鈴木商店、そして「豊年」へ

1906(明治39)年、中国東北部に敷かれていた鉄道の管理・運営と同地での産業の振興を目的として「南満洲铁道株式会社」(以下、満鉄)が設立されます。当時の中国東北部では大豆を中心とする農業が盛んで、換金作物としても重要視されていたことから、1907(明治40)年10月に同社は大連に中央試験所を開設、搾油技術の改善に関する研究を開始しました。この頃の中央試験所の様子は、夏目漱石の随筆『満韓ところどころ』にも登場します。漱石は大豆油を紹介されると「動物性と同じくらいに消化(こな)れますと云われたので急に豆油がありがたくなった」「近き将来において一つ豆油の天麩羅を食ってみようと思ってその室を出た」と記しています。

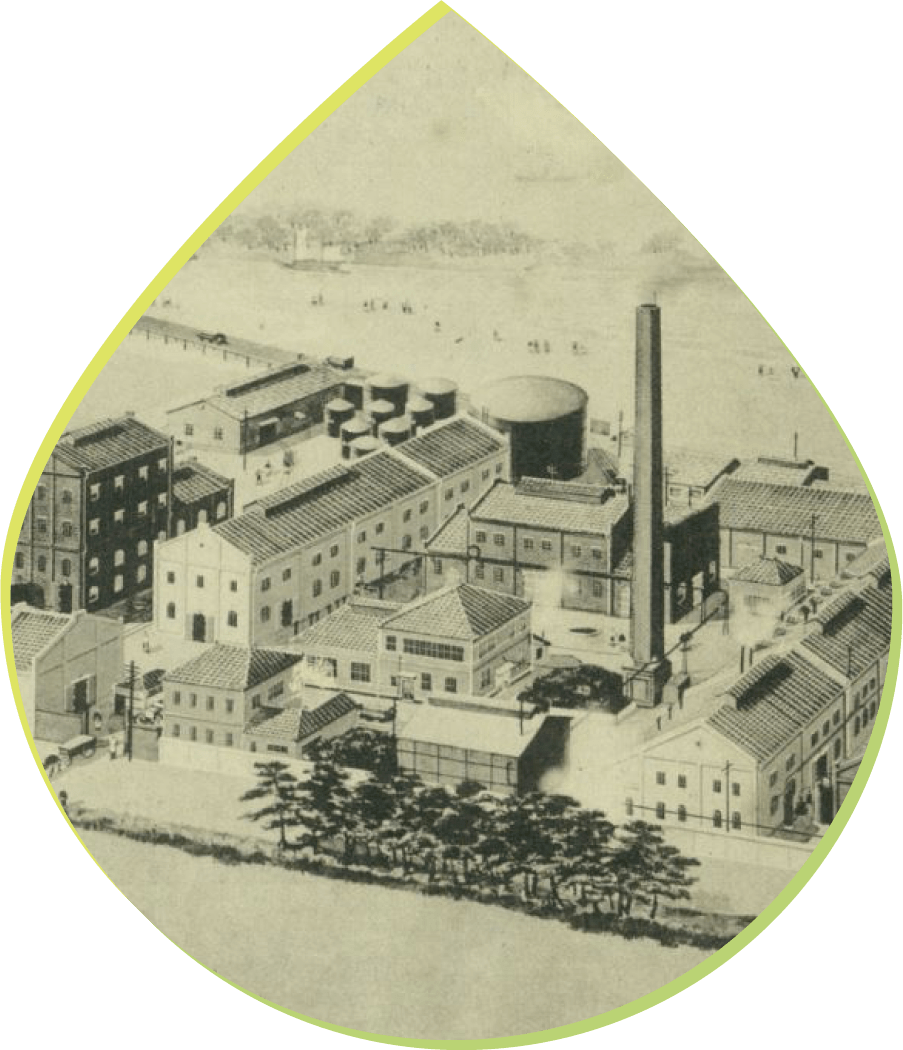

1913(大正2)年7月に試験工場を設けた満鉄は、ドイツで開発されたベンジン抽出法を導入し、翌年から試験的な製造を開始。1915(大正4)年には導入技術よりも効率的な抽出法を開発しました。この成果を受けて満鉄は、将来のさらなる産業化を目指して大豆油の製造を民間経営に任せることとします。そして委譲先に決まったのが、当時の貿易年商額が実に15億4,000万円(当時の国家予算は約7億3,500万円)に達していた総合商社「鈴木商店」でした。

同社は製油部門を創設し、大豆油・大豆油粕の製造へと乗り出しました。設備を増強していくとともに、静岡県清水市(現・静岡市)、兵庫県鳴尾村(現・西宮市)、神奈川県横浜市に1日250トンの処理能力をもつ新工場を建設し、大連を含む4工場合わせて1,250トンの処理体制を築き上げました。しかし、1918(大正7)年、第一次世界大戦が終戦を迎えると鈴木商店も大きな転機を迎えます。そして製油部門の分離独立を決め、新会社「豊年製油株式会社」を誕生させました。 -

日本初の植物油脂登録商標「いちかわ印」

まだ江戸時代だった1826(文政9)年、古くからエゴマの産地であった現在の愛知県一宮市に、熊沢家が水車式搾油場をつくりました。明治初期までは東海地方周辺の綿実油や菜種油を中心に原油を加工していましたが、その後、事業を拡げ、三重県四日市の中町で油問屋を開業します。当時、油問屋は近在の農家が自家生産した菜種原油を買い集めるだけでなく、農家から菜種を買って搾油し、製油業者に加工させる場合もありました。搾油した菜種油は大がめに溜めて、しばらく静置したものを上澄みのみすくいとって漉すという方法で精製します。そうして出来上がった油に、油問屋が自家の商標をつけて出荷していたのです。その商標を「いちかわ印」(注)と定め、 1884(明治17)年6月に商標条例が定められると、直ちに出願しました。これが、わが国の植物油脂登録商標の第1号といわれています。

その後、熊沢家の水車式搾油場は、1906年に熊沢製油場、1918年に熊沢製油合資会社、1942年に熊沢製油産業へと発展し、1966年には味の素(株)資本となりました。

(注)この商標については、2つの由来が伝わっています。1つは、大阪の泉州・堺に川島屋という油問屋があり、多くの支店を出店し、非常に栄えていたことにあやかって、「川」の字に一の字を加えて「川島を越す存在になろう」と志したという説。もう1つは、菜種油を“水”あるいは“伊勢水”と称したので、大量の菜種油を川になぞらえ、当時油問屋のなかでは川の字がつく店が繁盛していたことを合わせて、そうした川の1番になろうという意気を示して上に一の字を加えた、という説。熊澤家の伝承によれば「後者の説が本当らしい」(熊澤真清氏)といわれています。

いちかわ印 商標 -

江戸積み廻船油問屋から「製油メーカー」へ

1855(安政2)年、吉原治助は江戸積み油問屋の川田屋の事業を引き継ぎ、大阪天満で「吉原商店」を開業します。日清戦争の最中だった1894(明治27)年には、艦艇や軍器用などを製造する海軍工廠から菜種油の納入指定を受けたことを機に、店舗内に精製設備を導入し、菜種油の精製を開始しました。当時は潤滑油や焼き入れ用などの工業用途も多く、翌年には日本全国だけでなく、台湾にも販路を広げていきました。増大する一方の需要に応じるため、1907(明治40)年には大阪市内に精製専門の野田工場を建設しました。やがて菜種油だけでなく、大豆油やヒマシ油など多様な油を扱うようになり、世界に向けて輸出を始め、1917(大正6)年には大阪府堺市に堺製油所を創設し、本格的な製油業に進出します。そして翌年には大阪市内に「吉原油脂工業所」を開設し、同業の工場を買収して関西に4つの工場を有する製油メーカーとして発展。昭和初期には菜種油やエゴマ油の対米輸出高は全国第1位を誇る規模となっていました。1932(昭和7)年には工場を集約し、当時としては最新鋭の工場を兵庫県西宮市に完成させ、「吉原製油株式会社」として問屋業から分離独立を果たしていきました。

吉原商店(吉原定次郎商店)の看板

|

各社の主な動き |

社会・業界の動き |

|

|---|---|---|

|

1826(文政9) 熊沢家、尾張一宮で水車式搾油場をつくる |

||

|

1855(安政2) 「吉原商店」創業 |

||

|

1867(慶応3) 大政奉還 |

||

|

1885(明治18) 「いちかわ」印を商標登録(日本国内の植物油登録商標第1号) |

||

|

1894(明治27) 日清戦争勃発(~1895年) |

||

|

1904(明治37) 日露戦争(~1905年) |

||

|

1907(明治40) 南満州鉄道(株)(満鉄)で大豆製油の研究開始 |

||

|

1914(大正3) 満鉄が大豆油の試験製造を開始 |

1914(大正3) 第一次世界大戦勃発(~1918年) |

|

|

1915(大正4) 満鉄が(合弁会社)鈴木商店に経営を委譲 |

||

|

1917(大正6) (株)鈴木商店設立 |

||

|

1917(大正6) 清水工場(現静岡工場)竣工 日本棉花(株)(現双日(株))、三菱合資会社(現三菱商事(株))の出資で日華製油(株)が発足 |

||

|

1922(大正11) 鈴木商店「製油部門」が分離独立、豊年製油(株)設立 |

||

|

1923(大正12) 苛性曹達精製法による「大豆白絞油」を発売 |

1923(大正12) 関東大震災 |

|

|

1926(大正15) 昭和元年 |

||

|

1932(昭和7) 工場部門が独立し、(株)吉原製油が設立 |

||

|

1934(昭和9) 「味の素」原料として脱脂大豆使用開始 |

||

|

1935(昭和10) 宝製油(株)設立 |

||

|

1937(昭和12) ゴールデンサラダ油発売 |

||

|

1939(昭和14) 第二次世界大戦勃発(~1945年) |

||

|

1944(昭和19) 宝製油(株)を合併、横浜工場とする |

||

|

1945(昭和20) 第二次世界大戦終結 |