CFOメッセージ

さらなる成長と企業価値向上に向け、社会や市場、各ステークホルダーの期待に確実に応えてまいります。

CFOのミッションと2024年度の概況

内田 敬之

当社は事業部門での管理に加え、機能軸の視点を加味したマトリックス型の経営体制を推進しています。これにより、経営陣が全社最適の視点からリーダーシップを発揮し、マテリアリティの解決に向け協力して取り組んでいます。

CFOとしては、第六期中期経営計画に掲げた成長戦略、構造改革、財務戦略という三本柱にバランスよく取り組み、数値目標の達成にとどまらず、中長期的な企業価値向上を着実に実現していく所存です。

2024年度は、営業利益をはじめとする各利益段階で通期業績予想を上回り、当社として過去最高益を記録することができました。構造改革を継続して推進する中、既存事業においては、原料価格の変動や国内物流費、資材費、エネルギーコストの上昇といった供給網全体でのコスト増加に対応し、適正な販売価格の設定により十分なスプレッドを確保することで、収益力を高めてまいりました。その結果、ROIC(投下資本利益率)、EPS(1株当たり純利益)といった主要指標も、第六期中期経営計画の目標に向けて順調に進捗しています。

一方でPBR(株価総資産倍率)が1.0倍を下回る水準で推移している現状は、当社にとって重大な経営課題であると認識しています。国内油脂事業への依存度が高く、原料相場のボラティリティが業績に直結しやすい構造であること、ROE(自己資本利益率)が加重平均資本コストを持続的に上回っていないことなど、いくつかの要因が存在します。しかしながら、最も本質的な要因は、当社が中長期的にわたり企業価値を高めていくための経営戦略や成長ストーリーを、資本市場に対して十分に示し切れていない点にあると受け止めています。

PBR(株価総資産倍率)は、当社の成長性や将来性に対して資本市場からの評価を映す一つの指標です。第六期中期経営計画で掲げた戦略や目標の着実な達成に加え、当社が描く中長期的な成長ストーリーを明確に提示すべく、資本効率の最大化、事業ポートフォリオの高度化、成長投資と財務健全性を両立させるキャッシュアロケーション戦略など、総合的な経営施策を策定・遂行してまいります。

今後も、全てのステークホルダーの皆さまとの対話において、一貫性と説得力をもって当社の方向性をご理解いただけるよう、経営陣一丸となって取り組んでまいります。

成長実現に向けた資本政策と当期の取り組み

2024年度までのキャッシュアロケーションを振り返りますと、営業キャッシュ・フローは前年に続き堅調に推移し、加えてバリューチェーン全体の効率化を通じた棚卸資産の圧縮や政策保有株式の売却など、資産効率の改善が奏功し、中期経営計画を上回る進捗を遂げております。特に運転資本の効率化を目的としたCCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)の改善については、多様な施策を洗い出し、状況に応じて迅速に対応可能な体制の整備を進めています。

外部資金調達においては、格付け維持を前提とした健全な財務戦略を基本方針としております。2024年度には計画的な借入金返済を進め、有利子負債が減少、D/Eレシオは0.26倍と堅調な水準となり、将来の成長投資に向けた資金調達余力を確保しております。今後は、こうして創出したキャッシュおよび強固な財務基盤を活用し、既存事業の競争力強化やM&Aを含む新規事業への成長投資、さらには株主還元の充実を図るべく、キャッシュアロケーションのあり方を見直してまいります。特に成長投資においては、機動的な対応が求められることから、資金調達手法などを含めた資本政策について、複数のシナリオを想定して準備を進めていきます。

事業投資に関しては、既存事業とのシナジー創出や、戦略達成に向けた経営資源の補完が可能であるかを重要な案件としており、2024年度は慎重な検討を重ねた結果、実行には至っておりません。今後も、当社が掲げる「Joy for Life® -食で未来によろこびを®-」というビジョンの実現に資する案件を精査しながら、着実に取り組んでまいります。

既存事業においては、当社の強みである「おいしさデザイン®」の原動力であるソリューション提案力の深化に向け、顧客の課題解決ノウハウや科学的根拠をナレッジ化し、データベースを構築・活用するためのdX施策を検討しております。CTO主導の「dX推進プロジェクト」を核として、これを組織知として体系化し、第六期中期経営計画の重点施策である「事業ポートフォリオの高度化」の実現に寄与してまいります。

さらに、こうしたソリューションの深化と新市場・新顧客への展開に加え、「おいしさデザイン®」の強みを活かしたASEANおよび北米での事業展開の推進により、もう一つの重点課題である「海外事業の推進」も一層加速できると考えています。

設備投資については、これまで減価償却費の範囲内で設備更新を中心に進めてまいりましたが、近年は資材費や労務費などの高騰により、老朽設備の更新コストが増加する傾向が顕著になっております。安全安心な商品を安定的にお届けするという社会的責務を果たすためにも、設備投資は中長期的視点に立った計画性が一層重要になってきております。そのため、投資枠の承認に際しては、生産現場へ可能な限り足を運び、現場の実態を正確に把握した上で、最適な投資判断ができるよう努めております。

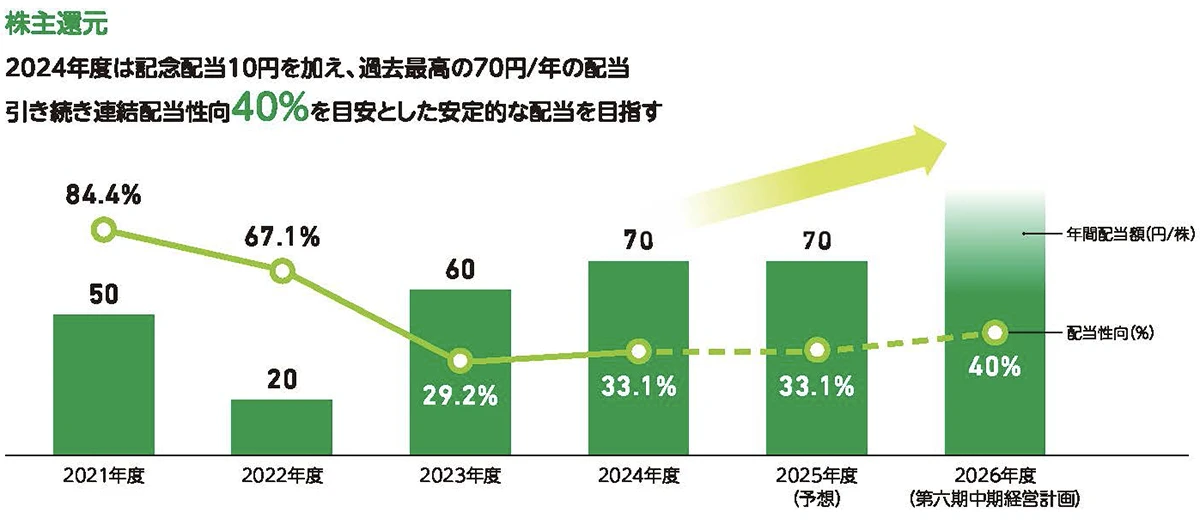

株主還元につきましては、安定的かつ継続的な配当を基本方針とし、中長期的には連結配当性向40%を目安としております。2024年度の年間配当金は、J-オイルミルズとして創立20周年を記念した10円の特別配当を含め、1株当たり70円と上場以来の最高水準となりました。今後も安定的な業績成長を目指しながら、中長期的に企業価値を高めていくことで、連結配当性向40%の水準を目指し、株主の皆さまへの還元を一層充実させてまいります。

当社の持続的成長に向けた戦略投資

当社は「おいしさ×健康×低負荷」で人々と社会と環境へのよろこびを創出するため、社会の期待に応えられる価値創造を通じて、社会課題解決に貢献することを目指しています。このような社会的価値の創造・提供を企業価値向上につなげ、両立していくことが企業の本質的な責務であると考えています。その実現に向け、研究開発拠点の機能統合によるシナジー創出、ならびにdX推進に加え、非財務領域への投資を当社の企業価値向上につながる重要な機会と捉え、財務インパクトの定量化を通じて、投資対象の優先順位付けを行ってまいります。

今後、こうした非財務領域を含めた投資全体の基本方針と、その全体像を明確化し、企業価値向上に直結する重点分野への資源配分を一層強化してまいります。

ステークホルダーの皆さまへ

当社は、さらなる成長と企業価値向上に向け、事業規模、時価総額、収益性といったあらゆる側面において、一段のレベルアップが求められていると認識しております。社会や市場、各ステークホルダーの期待に確実に応えていくためには、当社のもつポテンシャルと成長ストーリーを、より明確に、より力強く発信していくことが不可欠です。

CFOとしては、資本効率の向上とPBR1.0倍の早期達成に向けて、成長戦略の実施と財務健全性の維持をバランスよく両立させることが重要であると考えております。中長期的な企業価値の向上を見据え、全社的なKPIマップの導入により、各施策の進捗を可視化しながら、状況に応じて必要な部分はアクセルを踏む経営を推進してまいります。

また成長に資する取り組みに関し、その実行を後押しすることもCFOの重要な責務であると捉えています。経営参謀として、数値の背後にある事実や兆しを読み解き、リスクを適切にコントロールしつつ、能動的なアクションを取れる組織へと進化させていくため、人財の育成にも引き続き注力してまいります。

今後とも、皆さまの変わらぬご理解とご支援をお願いいたします。