J-オイルミルズのあゆみ

高度成長期

戦後復興の混乱期を乗り越え、

食生活の変化や新たな市場に対応

戦後の日本は、極度の物資不足に見舞われます。製油業界も油脂の原料の確保において困窮を究めましたが、政府が大豆・菜種の増産政策を進め、1948(昭和23)年には戦後初となる大豆の輸入船が米国から豊年製油清水工場に到着するなど、徐々に復興の道を歩んでいきました。高カロリーの油脂は非常に貴重なものだったため、食糧難の国民の間で需要が高く、全国で5,000を超える搾油工場が稼働しました。一方、国内の生産者保護や外貨の流出を防ぐ目的などで穀物の輸入統制が続いたため、アメリカは貿易の不均衡を是正するため輸入自由化を強く迫りました。また、国内の油脂需要が増大する中、製油各社は大豆輸入割当てで対立を深め、当時の業界団体は瓦解してしまいました。

こうした状況下で政府は新たな業界団体(社団法人日本油脂協会 現・日本植物油協会)の設立を要請するとともに、1961(昭和36)年の大豆輸入自由化を決定しました。この輸入自由化と高度成長を背景に製油各社の設備増強を活発化させ、この時の過剰設備が後の業界再編へと繋がる一因にもなりました。日本の食生活も戦後の混乱期から徐々に変化し、スーパーマーケットの誕生で大きく変革していきます。食用油もそれまでは小売店で量り売りなどによって販売されていましたが、スーパーマーケットで大量陳列するため容器の個装化、差別化のための工夫がされていきました。

“栄養改善に望ましい食品”として

植物油を使った料理を日本全国にPR

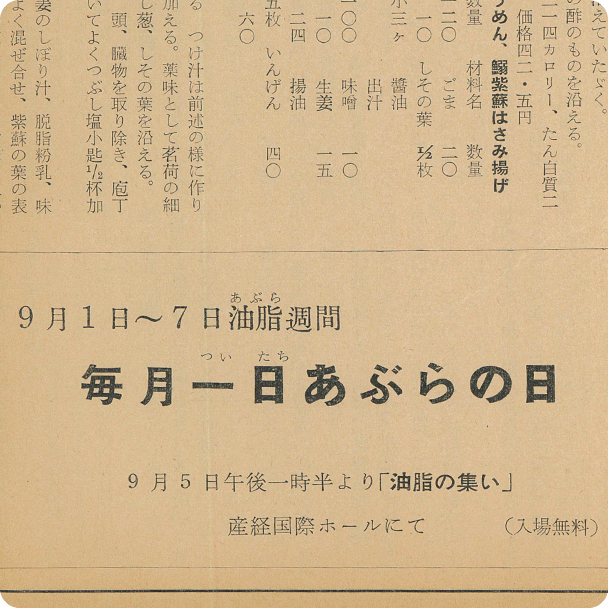

1950年頃から、植物油は「国民に必須な食品」「栄養改善に望ましい食品」として広められていきました。この普及活動に関わっていたのが、当時、豊年製油の社長を務めた杉山金太郎です。杉山は、油脂の消費増加を図ることが最善の策であり、それも油祭りや油脂週間など地域や期間が限られたイベントではなく、関連業界や官庁・地方自治体、学校や保健体育、報道機関なども協調して、継続的で大規模な全国運動にするべきだとの方針を示します。そして1953(昭和28)年3月に「栄養改善普及会」が発足。油脂業界に限らず、製粉業や水産業など関連業界と経済界・政界も協力した国民運動を推進しました。

栄養改善普及会は、油を使った料理を推奨する1960年代初頭の「フライパン運動」をはじめ、1970年代までに油を含むさまざまな栄養改善運動を展開していきました。また、安価で高品質かつ便利な食品として、加工食品の活用を推奨するなど、“食の高度化”を促す食生活を紹介していきました。

昭和31年8月25日発行から転載

現在の「あかるい食生活」

-

スーパーマーケットの流通革命を受けて

製油業界は「容器」「宣伝方法」を革新高度成長期を迎えた日本では、1950年頃にスーパーマーケットが誕生し、チェーンストアとして各地に出店すると、それまで小売流通の主役だった専門小売店と徐々に入れ替わっていきました。青果、食肉、魚介類といった「生鮮三品」だけでなく、洗剤やティッシュペーパーなど日用品や雑貨など、家庭で必要なものを“ワンストップ・ショッピング”で実現するスーパーマーケットの登場は、消費者にとっても革命的なことでした。

製油業界でも、油屋や酒屋で行われていたような計り売りは不可能であるため、スーパーマーケットでも扱いやすい容器を工夫していきました。初期には一升瓶や金属製の缶容器が主流でしたが、保存性の高いプラスチック素材や容器製造技術が開発され、ペットボトルや把手(とって)付ボトル等が一気に普及していきました。

これらの包装容器の変更は、「中身が見えるようになった」「軽くて持ちやすくなった」等と消費者からも好評でした。こうしてスーパーマーケットでの存在感を高めていった植物油は、その後、「特売」の定番商品になっていきました。

プラスチックボトル -

外食・中食の需要が大きく伸びるとともに

家庭用油脂製品のバラエティー化が進展高度成長期にはファストフードやファミリーレストランが誕生し、その後もさまざまな業態が次々と登場し、外食が日常的な存在となりました。家庭における調理もバラエティー化が進み、1958(昭和33)年にマヨネーズのポリボトルが発売されると需要が一気に広がるなど、加工食品の分野も急速に成長しました。また、その後スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで販売されるお弁当・お総菜などの中食需要も大きく伸長しました。そこでも油脂製品が多く利用され、J-オイルミルズの旧事業会社各社は、外食・中食分野で重要な存在感を示してきました。

缶詰、レトルト食品、インスタントラーメン、練り製品、スナック菓子など、このように油脂製品が多く利用され、外食・中食分野のみならず業務用、加工用においても国内で生産される油脂製品の80%以上が、これら業務用、加工食品向けに利用されるようになりました。

一方、原料を搾油した際の油粕(大豆ミール、菜種ミール)も国内の畜産業には欠かせません。たんぱく質の飼料や有機質の肥料として広く利用されているなど、製油産業は国内の食に大きく貢献してきました。

写真提供:毎日新聞社

|

各社の主な動き |

社会・業界の動き |

|

|---|---|---|

|

1947(昭和22) GATT締結(関税および貿易に関する一般協定) |

||

|

1949(昭和24) 株式を東京・大阪・名古屋各証券取引所に上場 |

||

|

1950(昭和25) 家庭用天ぷら油800g、1400g缶発売。 |

1950(昭和25) 米国より終戦後初の大豆満載船「スイスヘルム号」が清水港入港 |

|

|

1953(昭和28) テレビ放送開始 |

||

|

1958(昭和33) 家庭用サラダ油発売 |

||

|

1959(昭和34) 横浜工場で大型生産機械稼働 |

||

|

1960(昭和35) 日本油脂協会(JOPA)設立、油脂製造業界からの活動を継承 ヤシ油、パーム油、ごま油、アマニ油輸入自由化 |

||

|

1960(昭和35) 所得倍増計画 |

||

|

1961(昭和36) 新抽出工場完成 |

1961(昭和36) 大豆輸入自由化 |

|

|

1964(昭和39) コーンスターチ製造事業に進出、豊年リーバ設立 |

1964(昭和39) 東京オリンピック |

|

|

1964(昭和39) 東海道新幹線開業 |

||

|

1966(昭和41) 両社の共同出資で日本大豆製油(株)を設立 |

||

|

1970(昭和45) 大阪万博開催 |

||

|

1971(昭和46) 菜種の輸入自由化 |

||

|

1972(昭和47) 日中国交正常化 |

||

|

1972(昭和47) 沖縄返還 |

||

|

1973(昭和48) 神戸工場完成 |

1973(昭和48) 世界同時不作 オイルショック |

|

|

1975(昭和50) シカゴ大豆相場暴落により油脂業界で800億円といわれる赤字 |

||

|

1976(昭和51) 各社原料調達の転換 パーム油の輸入急伸 |

||

|

1983(昭和58) 「FILIPPO BERIO®」オリーブオイル発売 |

||

|

1985(昭和60) まめのりさん®発売 |

||

|

1986(昭和61) パーム油関税廃止 プラザ合意 |

||

|

1988(昭和63) 中国産大豆ミールの輸入急増で業界混乱 |

||

|

1989(昭和64) 冷戦終結 |