取締役副社長執行役員 CTOメッセージ

大きく変動する事業環境の中、「Joy for Life® -食で未来によろこびを®-」の実現に向け、大切な価値観は守りつつ、技術的側面から変革をリードし、新たな価値創造に貢献します。

副社長就任への想いと決意、CTOのミッション

2025年4月1日に副社長執行役員 CTOに就任し、6月25日に取締役となりました近藤です。2023年に当社の一員となり、研究開発担当役員として主に研究開発を、加えて2024年度はdX※やIT部門も担当しました。このたびの経営体制変更により、生産統括、品質保証、および製油統括、物流などのサプライチェーンマネジメントを加えた幅広いフィールドを担当します。私の経験は、主に国内・海外の生産現場や研究開発で培ったものです。前職でのブラジル駐在時にも、副社長として生産や技術統括、DXに従事していました。大きく変動する事業環境の中でも当社が「Joy for Life® -食で未来によろこびを®-」の実現に向けて進んでいけるよう、これまでの知見やスキルを活かし、主に技術的側面から変革をリードし、新たな価値創造に貢献したいと考えています。一方、当社は約200年の長い歴史を持つ国内有数の企業です。脈々と受け継がれている技術や安全安心、品質に対する価値観など、守るべきことは守るという視点も重要です。このバランスに配慮しながら、経営チームとして課題を共有し、成長戦略を実行していきます。

※当社では単なる手段としてのデジタル化ではなく、本来の目的である「業務におけるトランスフォーメーション」の実現に焦点を当てているため「X」に重きを置き「dX」と表記しています。

食の安全安心を通じ全ての人のウェルビーイングへ貢献

私たちは、中長期的な観点で課題認識・解決を図り、企業価値向上を目指しています。生産部門においては、メーカーとしての責務である食の安定供給・安全安心を最も重視しています。当社はマテリアリティの一つとして「食の安全安心を通じ全ての人のウェルビーイングへ貢献」を設定しています。安全安心に対する社会からの要求に応え、安定供給を行うため、設備投資を継続的に実施し、国内6工場、海外1工場での安定生産の責務を果たしています。安全は科学的アプローチにより必ず達成できるものですが、安心は結果的にお客さまに感じていただくことが重要です。当社製品はお客さまにお届けする全てのプロセスで管理体制を構築し、品質向上に努めています。また、全ての人のウェルビーイングに貢献するためには、健康と多様なニーズへの対応が必要です。原料の生産地や食物アレルギー物質などを公表するとともに、お客さまの多様性を考慮するとハラールやコーシャ対応の拡大も課題と考え、検討しています。これらを通じて安全だけでなく、お客さまに安心を感じていただく取り組みを継続していきたいと考えております。

研究開発部門では、当社の強みである「おいしさデザイン®」を日々磨き、技術や製品の開発に取り組んでいます。研究領域は基盤技術から商品開発、アプリケーション開発、容器・包装と多岐にわたります。特に商品開発とアプリケーション開発は、当社の強みである「おいしさデザイン®」の進化に必要不可欠な「技術力」と「素材」をレベルアップさせるドライバーであることから、重点領域と位置付けています。お客さまのニーズやリクエストに早急に対応できるよう、営業部門との連携を重視し、各事業部内に商品開発部門を配置することで高い評価を頂いておりましたが、保有する「技術力」や「素材」を活用するだけでは、いずれ行き詰まるのではないかという危機感がありました。そこで経営チームは、研究開発が中長期的な事業成長に貢献できるよう、2025年に研究開発組織を機能統合しました。また、現在3か所に点在している研究開発拠点を2027年1月に神奈川県川崎市に移転し、統合することを決定しました。この統合を通じて、各研究領域間の連携強化によるイノベーション創出の活性化を図り、部門間の横断的なプロジェクトへの対応力向上や生産性向上などのシナジーを生み出し、研究開発力のさらなる強化を目指します。

知的財産は研究開発部門の傘下に専門部署を設けています。一般的に知的財産活動では、優位性のある技術を特許化し、他社から侵害されないように守る側面と、技術を研究開発や事業の推進に活かす攻めの側面があります。2023年の当社の特許登録数は38件であり、食品化学分野では6位に位置するレベルの件数ではありますが(出典:特許庁 特許行政年次報告書2024年版)、知的財産を活かした攻めの事業推進には、量だけでなく質を高めていくことが重要です。

次世代技術・事業については、当社の技術を活用した新規プロジェクトを2025年度より開始予定です。安全が担保されることが必須ですが、時間をかけず、まずは小規模からスタートする予定です。また、油の代替技術などの抜本的な次世代技術についても当社のビジネスチャンスにも脅威になり得るため、引き続き取り組んでいきます。

食の安定供給による持続可能な社会の実現

大豆や菜種など自然の恵みから製品を生み出し、お客さまに価値ある商品を提供している当社にとって、原料の持続可能な調達は重要です。近年は気候変動などの影響で、原材料の急激な価格変動が起きるリスクが高まっています。また当社は原料のほぼ全てを海外から調達していることから、社会倫理や法令遵守、公正な取引は当然のことながら、世界レベルでの環境破壊や人権侵害、強制労働といった社会課題の解決を意識する必要があります。サプライチェーンマネジメントは、サプライチェーン全体がサステナブルであることが重要であり、社会からの要請に対して、常に先を行く取り組みを継続することが求められます。人々の生活に欠かせない「あぶら」を供給し、食を支えることが当社の価値/存在意義であり、今後もお取引先さまや関係諸機関と連携しながら、原料産地国との対話の機会を活用してまいります。

また、適切な管理という点でトレーサビリティは重要です。当社は現地の集荷・輸出業者や商社を通じて原料を調達しています。「サステナブル調達方針・調達基準」に沿った原料調達ができるよう、サステナビリティ条項入り契約書の締結を進め、ほぼ全ての原料関連のお取引先さまとの締結を完了しています。さらに資材などを扱うお取引先さまへの調査も実施し、サステナビリティへの取り組み状況を確認しています。今後も定期的に調査を実施し、責任あるサプライチェーンの構築に努めていきます。

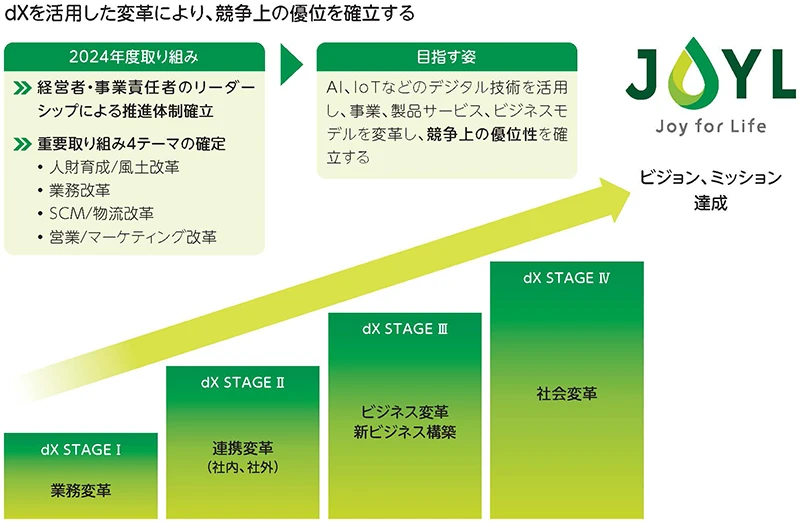

dXの推進

当社は、企業理念体系に掲げる目指すべき未来の実現や私たちの使命を果たすため、dXで目指す姿を「AI・IoTなどのデジタル技術を活用し、事業、製品サービス、ビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を確立する」と定義付けています。

2024年4月、私はプロジェクトリーダーとして「dX推進プロジェクト」を立ち上げ、4つのステージとして業務変革、連携変革(社内、社外)、ビジネス変革・新ビジネス構築、社会変革を設定し、まずは業務変革、連携変革に取り組むこととし、それぞれにテーマを設定して進めています。これは前職でDXを統括した経験から、次のビジネス変革をするためには、まずは業務変革や連携変革が必須と考えたためです。ただし、設定したdXのステージは、一段ずつステップを上げていく仕組みではなく、複合的に積み重なっていくことをイメージしています。結果としては、私が期待するレベルまでにはまだ解決すべき課題があり、時間を要すると思いますが、順調に進捗していると認識しています。経験上、連携変革が進展していくと、新たなビジネスの可能性が見えてくることが多いと考えており、大いに期待しているところです。2025年は引き続き連携変革に取り組み、新たなビジネスの種をいくつか見出すことで、ビジネス変革のテーマアップを行い、2026年から取り組みにつなげていきたいと考えています。また、最後のステージに社会変革を掲げた意図は、当社がdXを通じてビジネス変革を起こし社会的価値を提供することが、目指すべき未来「Joy for Life® -食で未来によろこびを®-」の実現に貢献し、結果として社会変革につながるということを意味しています。

ビジネス変革テーマについては、現在検討中ですが、例としては「おいしさデザイン®」の深化などを考えております。例えば「おいしさデザイン®」の原動力であるソリューション提案のデータベース化、体系化によるお客さまの潜在課題の解決を実現するビジネスモデルの構築などです。現在、「あぶら」とスターチの組み合わせにより、サクサク感やジューシー感などを演出することはでき、主に官能評価で検証しております。一方、その根拠を科学的に解明することについては課題があると考えています。これらのノウハウや科学的根拠をナレッジとしてデータベース化することにより、お客さまの課題解決の深化(お客さまの潜在的な課題に対するソリューション提案や新たなアプリケーションの開発)や新たな市場・顧客への挑戦(当社の強みが発揮できる分野への積極投資と人財育成)に加え、海外展開の加速などのビジネス変革につながる可能性があるのではないかと考えています。これはビジネス変革のテーマ案の一例ですが、2025年度に「dX推進プロジェクト」の中で議論、テーマ設定し、今後取り組んでいきます。

ステークホルダーの皆さまへ

今後、新たな技術の進展や事業環境の変化により、お客さまのニーズや価値観も大きく転換するかもしれません。そのような状況の中でも、私たちが長年にわたって受け継いできた食品メーカーとしての責務を果たしつつ、企業価値向上に向けた変革に勇気を持って取り組むことで、新しい価値を社会に提供したいと考えています。

今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。